En août 2018, le New York Times Magazine publiait un article du journaliste américain Nathaniel Rich qui allait rencontrer un certain écho : Losing Earth: The Decade We Almost Stopped Climate Change – Perdre la terre : la décennie durant laquelle nous avons presque stoppé le changement climatique.

Cet article est aujourd’hui traduit et publié dans une version longue : Perdre la terre – une histoire de notre temps. Nathaniel Rich y décrit une décennie de débats scientifiques et d’activisme, dans les arcanes du pouvoir américain, qui ont presque abouti à la signature d’un traité international de limitation des émissions de gaz à effet de serre, dès la fin 1989, lors d’une conférence internationale aux Pays Bas.

Ce récit, qui s’étend de 1979 à 1989, se base sur plus d’une centaine d’interviews et de très nombreuses références : colloques scientifiques, rapports, auditions au Sénat, réunions de haut niveau à la Maison Blanche, déroulé des négociations internationales… Il se lit comme un roman policier ou politique, avec ces héros et ces méchants, du suspense, il décrit les espoirs d’une poignée de militants écologistes et de scientifiques pour faire basculer la politique énergétique américaine, leurs échecs et leurs déceptions. Au cœur de cette histoire, un militant de Friends à of the Earth (les Amis de la Terre), Rafe Pomerance :

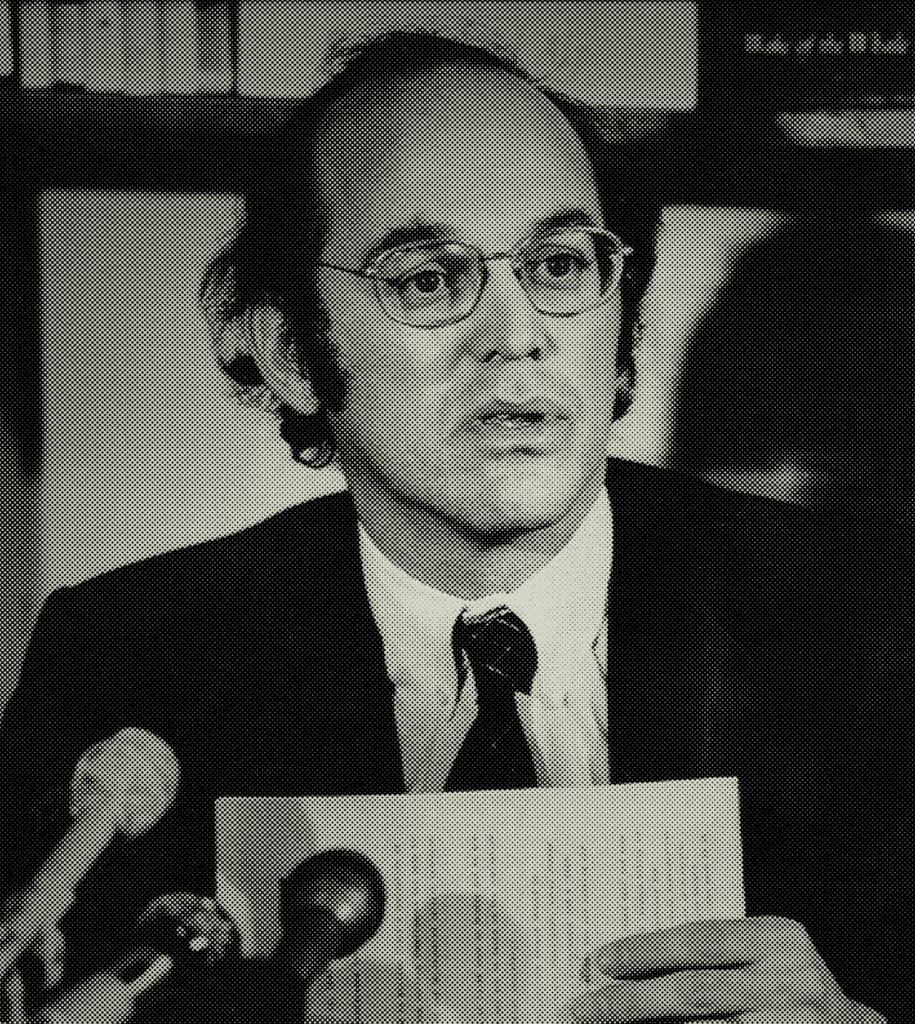

Rafe Pomerance en 1983. J. Scott Applewhite/Associated Press

« La première allusion au fait que l’humanité était sans doute en train de détruire les conditions nécessaires à sa propre survie, Rafe Pomerance l’identifia à la page 66 du rapport gouvernemental EPA-600/7-78-019 qu’il était en train de lire. C’était un rapport technique consacré au charbon, avec une couverture noire de jais ornée de lettres beiges – l’un des nombreux rapports du genre qui s’amassaient en piles inégales dans le bureau aveugle de Pomerance, au rez-de-chaussée d’une maison de ville située près du Capitole de Washington, le siège local de l’ONG Friends of the Earth. Dans le paragraphe final d’un chapitre portant sur la réglementation environnementale, les auteurs de ce rapport sur le charbon soulignaient que si l’on continuait de recourir aux combustibles fossiles, cela risquait, d’ici deux ou trois décennies, de provoquer des changements « significatifs et néfastes » de l’atmosphère terrestre. »

Nous sommes alors au printemps 1979 et Pomerance, frappé par ce qu’il vient de lire, va solliciter l’avis des meilleurs scientifiques américains du climat, et faire jouer ses réseaux et user de son sens politique pour tenter de mobiliser le gouvernement fédéral.

A la lecture de cette histoire haletante – le livre peut se lire d’une traite – on va de surprise en surprise :

- Dès la fin des années 1970, le mécanisme de l’effet de serre était bien connu des scientifiques comme des responsables politiques américains. Ainsi, à la fin de l’année 1979 était publié le Rapport Charney, qui tentait de d’établir un premier consensus scientifique sur la question du réchauffement climatique, et ses conséquences. Selon Pomerance, lors de sa parution, « le rapport Charney acquit aussitôt l’autorité d’un fait établi » auprès de la communauté scientifique, politique et économique américaine.

- Cette prise de conscience des enjeux était largement partagée, y compris au sein du Parti Républicain ! Alors que le nouveau Président Reagan embarquait le monde dans la révolution néo-libérale (avec l’aide de la première ministre britannique Thatcher), des sénateurs de son propre parti, des hauts-responsables de la Maison Blanche et des agences fédérales, s’interrogeaient sur la nécessité d’agir très vite pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, en réorientant le modèle énergétique américain. Au cœur de leur réflexion, deux arguments : le coût du changement à court terme était bien plus faible que les conséquences à long terme (et en ce sens, agir immédiatement était bien une mesure « conservatrice ») ; les États-Unis, pour affirmer leur leadership, devaient prendre la tête de la lutte contre le changement climatique au niveau mondial.

- Les industriels de l’énergie n’étaient pas en reste. En interne, au sein des compagnies pétrolières, le problème posé par l’élévation de la concentration de dioxyde de carbone dans l’atmosphère était identifié depuis les années 1950. Au tournant des années 80, alors que la question agitait les cercles du pouvoir à Washington, plusieurs entreprises, et en particulier le géant pétrolier Exon, ont poussé leurs propres recherches, et se sont rapprochées des instances dirigeantes et des scientifiques. Leurs objectifs, selon Rich : anticiper au mieux le problème posé, quitte à réorienter une partie de leurs activités (vers les énergies renouvelables, par exemple) et lancer « un programme de défense très agressif » face à une législation de limitation des émissions de CO2, qui apparaissait alors, à leurs yeux, comme inéluctable.

Sans dévoiler la fin de l’histoire et les raisons de l’échec des négociations internationales de la fin 1989, soulignons ici que les questions posées par cette décennie de mobilisation sont pleinement d’actualité, aujourd’hui encore, trente ou quarante ans plus tard.

Ainsi, dès le début des années 80, des intellectuels s’interrogeaient : partant du postulat qu’une solution est possible d’un point de vue technique, les êtres humains, confrontés à ce péril existentiel, auraient-ils seulement envie de l’empêcher ? Pour eux la réponse était… : non. De même, tout au long du livre du Rich est posée la question de la place et du rôle de la science et des scientifiques, dans le débat politique. Autre exemple, parlant, là encore : interrogé par Pomerance, un sénateur lui expliqua que, pour un décideur politique, il ne peut y avoir de problème sans solution. Aucun politicien.ne ne posera un problème publiquement, médiatiquement, s’il n’a pas de solution à proposer immédiatement. Ainsi, quand un problème comme le changement climatique appelle des solutions radicales, et même un changement de modèle, par nature difficiles à mettre en œuvre, le plus simple est de mettre le problème de côté, de tenter de le faire oublier, voire, de le nier…

Mais c’est surtout l’épilogue du livre qui m’aura marqué, Nathaniel Rich livrant un plaidoyer des plus frappants.

Il revient d’abord sur les trente ans qui nous séparent des négociations internationales inabouties de 1989, pour, finalement, constater que rien n’a avancé. Les politiques répètent les déclarations d’intention, de Rio à Paris s’enchaînent les accords internationaux non-contraignants, et les décisions sont sans cesse repoussées à plus tard, dans ce qui ressemble de plus en plus à un jeu de dupes. La situation a même empiré, sous l’effet du lobbying des majors de l’énergie, promouvant le climato-scepticisme dans l’opinion publique, à coups de dizaines de millions de dollars. La perspective historique (le problème est bien connu depuis plus de 40 ans) est frappante :

« Là où nous sommes, aujourd’hui : davantage de carbone a été relâché dans l’atmosphère depuis le 7 novembre 1989, dernier jour de la conférence de Noordwijk, qu’au cours de toute l’histoire humaine qui avait précédé. La Terre est désormais aussi chaude qu’elle l’était avant la dernière période glaciaire, 115 000 années en arrière, quand le niveau des mers du globe était plus haut d’environ six mètres. En 1990, l’humanité émettait plus de 20 milliards de tonnes de CO2. Pour 2018, les experts prévoyaient une production de 37,1 milliards de tonnes – un record.

Dirigeants industriels, responsables d’agences gouvernementales, élus et dirigeants politiques : tout le monde savait, et tout le monde sait, tous connaissent la situation et les enjeux. Et nous aussi, nous savons. Les dimensions politiques, économiques, scientifiques et technologiques du problème posé par le dérèglement climatique sont connues de tous. Mais un aspect du problème est aujourd’hui peu ou mal appréhendé, « sa dimension morale » :

« Quid de l’aspect humain de cette histoire ? Comment une personne consciente vivant aujourd’hui – dans un monde qui s’est déjà réchauffé de plus d’1°C, sans compter le demi-degré supplémentaire auquel il est condamné quoi qu’il advienne, et qui continue de subir des émissions dont la hausse ne se dément pas -, comment peut-on vivre sachant que l’avenir sera moins viable que le présent ? Devrions-nous ne penser qu’à cela, l’ignorer, ou bien trouver un entre-deux incertain ? Que disent nos erreurs de notre essence en tant que peuple, société, en tant que démocratie ? Les générations futures se satisferont-elles des raisons que nous évoquons pour justifier notre inaction ? Suffit-il de voter correctement, de manger végétarien et d’aller au travail à vélo pour que notre billet d’avion occasionnel, notre ordinateur portable, les ascenseurs que nous prenons, les framboises à longueur d’année, le ramassage de nos déchets, nos réfrigérateurs, notre wifi, nos soins de santé modernes et toutes les autres activités civilisées que nous considérons comme normales nous soient pardonnées ?

(…)

Le rejet de la raison – qui est le noyau fondu du déni – ouvre la porte à un rejet de la moralité, car la moralité repose sur une foi partagée en la raison. Les mesures qui conduisent à augmenter encore les émissions de CO2 sont le corolaire inéluctable du déni climatique. Dès lors qu’il devient possible de ne pas se soucier du bien-être des générations futures, ou des hommes et des femmes qui sont d’ores et déjà exposés aux inondations, à la sécheresse ou aux feux de forêts – dès lors qu’il est possible de s’affranchir des contraintes de l’humaine compassion – toutes les monstruosités commises au nom de l’intérêt personnel sont permises.

(…)

Un scénario du pire insuffisamment pris en compte est la violence faite à notre foi en une humanité partagée. L’incapacité à agir érode notre confiance en la fraternité humaine autant que nos glaciers. Une ou deux générations encore de cette négligence délibérée, et qui pourra prendre au sérieux les idéaux fondamentaux que sont l’égalité, la fraternité ou la liberté, bases proclamées de la démocratie. »

On sort de la lecture de cet épilogue comme groggy, et profondément touché, bouleversé.

Le dérèglement climatique nous pose, à tous, un impératif moral. Une fois que l’on est réellement conscient des enjeux, je ne vois alors qu’une alternative possible : se morfondre, sombrer dans la solastalgie et scruter la réalisation des projections collaspologiques ; ou bien se battre, s’impliquer, s’organiser collectivement, pour engager un réel rapport de force, contre les puissants intérêts qui défendent aujourd’hui le statu-quo et le business as usual (quitte à envisager un renversement des institutions, incapables aujourd’hui de prendre en charge le problème), imaginer et construire les alternatives de demain, sans attendre.

Comme le rappelle Nathaniel Rich, « chaque fois que des mouvements populaires ont réussi à faire basculer l’opinion publique en un laps de temps très réduit, obligeant leur gouvernement à adopter des lois décisives, il y sont parvenus grâce à des revendications d’ordre moral qui ont su convaincre un nombre suffisant d’électeurs qu’il fallait envisager le problème d’un point de vue humain plutôt que politique ».